34 東予港6:20→(6:45)6:47西条駅前

| 愛媛 200 か ・268 |

[瀬戸内バス]

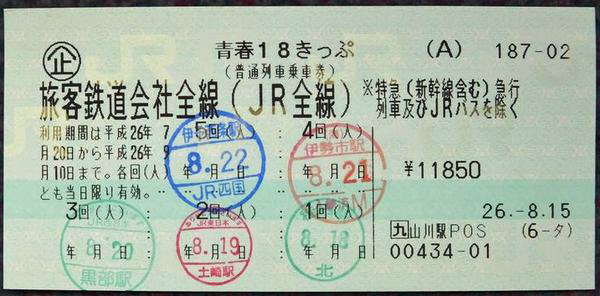

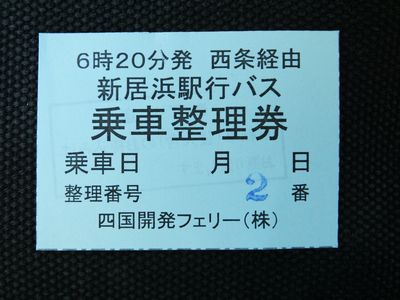

東予港からは、松山方面の高速バス、壬生川駅への直通バス、今治方面と新居浜方面への路線バスが接続しています。松山方面の高速バス以外は、船内の案内所で無料の乗車券をもうらうことで、無料で乗車することができます。

東予港から一番近いのは予讃線の壬生川駅なのですが、この先の乗り継ぎを考えて新居浜方面の乗車券をもらっておきました。新居浜行きに乗って、JR予讃線の伊予西条駅最寄りの西条駅前で降りることにしました。

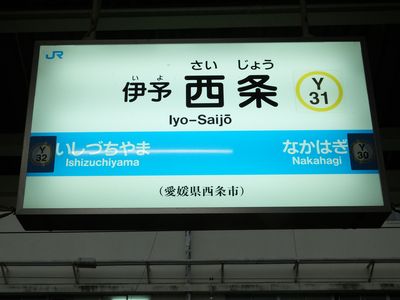

東予港でバスに乗るときは曇り空だったものの、港を離れる頃からポツポツと雨が降り出しました。そのうちに土砂降りになり、空には縦に稲妻が走り始めました。西条駅前バス停に到着したときには、稲光は収まったものの土砂降りは相変わらずです。さいわい屋根付きのバス停だったので無事に降りて傘を差すことができました。

35 512M 伊予西条7:20→8:24観音寺

| クモハ 121 −17 |

クハ 120 −17 |

[四カマ]

傘を差してもびしょ濡れになりながら歩いて伊予西条駅に着きました。5日目は、JR四国の伊予西条駅から再開します。いよいよJR6社目、JR四国の改札印が5回目に押されます。青いスタンプで「伊予西条駅 8.22 JR四国」と押されました。今回の旅での改札印は、緑が2つ、赤、オレンジ、青が1つずつと、なかなかカラフルなきっぷになりました。

乗車するのは、伊予西条始発の観音寺行きの普通電車です。121系の2両編成でした。一応、瀬戸内海側の進行方向左の窓側に座りますが、窓ガラスには相変わらず雨が打ち付けます。停まったと思っていた稲光も、ときどき空を縦に走ります。そんな感じで、あまり景色も楽しめないまま観音寺に着きました。

だいぶ雨は小降りになりましたが、まだ止むには至っていません。

36 1530M 観音寺8:34→(10:30)10:32岡山

| クハ 112 −1 |

モハ 112 −1 |

モハ 113 −1 |

クハ 113 −1 |

[四カマ]

観音寺始発の岡山行き普通電車に乗り換えます。この始発電車は4番線からの発車でした。いったん3番線から写真を撮って、地下道を通って4番線へ向かいました。

待っていたのは、113系電車の4両編成です。国鉄時代の車両ですが、JR四国仕様に改造されています。座席はオール転換クロスシートになっています。中間車には簡易車掌室が設けられていて、窓1つ分が車掌用扉に改造されていて、壁には戸閉スイッチなどもあります。

1番線に特急「しおかぜ1号・いしづち1号」が到着し、発車していきます。リニューアルされた8000系電車で指定席と自由席では座席やテーブルなどが異なっているのだそうです。ドアが青いのが自由席仕様の車両、オレンジが指定席仕様の車両なのだそうです。

多度津駅に到着です。ここで18分の停車です。ホームの向かいには、土讃線琴平からの多度津止まりの電車が停まっています。あちらは、JR四国オリジナルの6000系電車です。わずか2編成しかない電車なので、登場から18年経つのにまだ乗ったことがないのです。

土讃線が大雨で遅れているそうで、多度津駅で先発する琴平からの快速「サンポート」が遅れてやってきました。それを待って、結局3分遅れで多度津駅を発車しました。

宇多津駅を発車すると、瀬戸大橋への連絡橋に入ります。そして瀬戸大橋の海上区間へと入っていきます。足下がアスファルトで横しか見えない自動車道よりも、すぐ下の風景も見える鉄道線からの眺めの方が、瀬戸大橋を楽しめます。橋を渡り終わってトンネルを抜けると児島駅に到着です。ここからJR西日本になります。ここまで来ると、今朝の土砂降りが嘘のように薄日が差してきました。遅れはあまり回復せず、2分遅れで岡山駅に到着しました。

37 849M 岡山(11:15)11:29→(12:44)13:07新見

| クハ 212 −2 |

クモハ 213 −2 |

[岡オカ]

岡山駅の放送では、やはり大雨であちこちの路線に影響が出ているようです。これから中国山地の中に入っていきます。運行状況が心配なので、岡山駅の有人改札に聞きに行きます。山陽本線、伯備線、姫新線は遅れや運休が出ているものの、芸備線、木次線は大丈夫とのことでした。それでも、突然の大雨で缶詰になっても大丈夫なように、駅弁を2食分(昼と夜)買って、中国山地に挑むことにしました。

ホームの列車案内にも、遅れや運休が表示されています。しかも貨物列車まで出るんですね。これにはびっくりしました。

やってきたのは、かつては瀬戸大橋線の快速「マリンライナー」で使われていた213系電車です。2両編成ワンマン仕様になっている編成でした。自分は並んでいたので転換クロスシートに座れましたが、直前の11:10三原行きが運休になったこともあり、2両の車内は倉敷までは、通路もぎっしりの大混雑になりました。

倉敷では下車が多く、ようやく座席定員程度になり通路に立つ人は数人になりました。倉敷から山陽本線と分かれて伯備線に入っていきます。井原鉄道との分岐駅、清音で井原鉄道のディーゼルカーと行き違います。ここと次の総社でかなり下車があり、ようやく車内に空席ができるようになりました。日羽駅ですれ違った播州赤穂行きの電車は、真っ黄色の115系電車でした。

12時も回っているし車内も空いてきたので、岡山駅で買った駅弁2つの中から「トリとりどり いいとこ鶏」でお昼にします。岡山駅弁の三好野本店の製品です。岡山といえば「桃太郎の祭ずし」が有名ですけど、今日はこちらに惹かれたのです。鶏の塩焼き、照焼き、梅肉添え、唐揚げと4種類の鶏料理が入っていて、これは大満足でした。

途中で長船行きの213系と行き違います。ただ、こちらの電車の遅れは、岡山発車時点よりも伸びています。心配になって、停車中に運転士さんに芸備線との接続を聞きに行くと、必ず接続を取るので大丈夫と言われました。

結局、新見に到着したのは、定刻23分遅れの13:07になりました。芸備線の発車予定時刻13:00を過ぎていますが、運転士さんの言葉通り、駅の放送は乗り換え案内をしていました。地下通路を通ってのりばへ向かいます。

38 新見(13:00)13:09→(14:24)14:27備後落合

| キハ 120 355 |

[岡オカ]

伯備線から芸備線に乗り継いだのは8人ほど。どうやら、そのうち6人は確実に乗りテツですね。JR西日本の小型ディーゼルカー、キハ120の単行の車内は満席です。景色の眺められる、いちばん後ろに立っていくことにしました。さっそく、新見まで乗ってきた2両編成の213系電車を撮ることができました。

新見から乗っているのは芸備線の備後落合行きですが、2つ先の備中神代までは伯備線を走ります。その途中にある駅が布原駅です。この駅は伯備線の駅であるにもかかわらず、停車するのは芸備線の列車だけです。元々は信号場なので、踏切を挟んで交互に身近いホームが設置されていました。とても電車が停車できる長さのない短いホームでした。

備中神代駅に到着です。ここは伯備線と芸備線がハの字になったような構造で、伯備線は複線ホームですが芸備線は交換不可能な単線しかありません。

備中神代〜新見間を走るのは、1日3往復だけです。その他に区間運転の東城止まりが3往復あります。その東城で空席ができて座っていくことができました。山間の小駅ですが、ここからは広島まで直通で行ける高速バスもあり、乗り換えが必要な鉄道利用者はまずいないのでしょう。

座れたこともあり、疲れていてついうとうとしてしまいました。気づいたのは、道後山駅到着直前でした。ホームの反対側の斜面は廃スキー場です。越後中里やガーラ湯沢よりも、駅からゲレンデが日本一近い駅だったのでしょう。目の前の建物には「高尾原スキー場直営 高尾原山荘」と書かれた看板がありました。

道後山駅から終点の備後落合駅までは、下り坂が連続します。かつては、軽快に下っていった気がするのですが、今日は度々ブレーキがかかります。線路際を見ると、とにかく速度制限が厳しいのです、制限15km、25kmといった標識が随所に立っています。その度にブレーキをかけて慎重にその区間を走っていきます。駅間6.8kmを15分かけて下って、定刻3分遅れで備後落合駅3番線に到着しました。

39 備後落合14:44→(17:36)17:38宍道

| キハ 120 4 |

[米キス]

備後落合駅は、山の中の接続駅です。芸備線の中間駅であり、木次線の分岐駅でもあります。芸備線は備中神代〜広島間の長大なローカル線ですが、全線を直通運転する列車はなく、運転区間は備中神代〜備後落合、備後落合〜三次、三次〜広島の3区間に分かれています。

そんな訳で、備後落合駅は、備中神代(新見)、三次、木次・宍道の3方面への始発駅といった雰囲気の駅になっています。ちょうどこの時間は、3方面の列車が揃うのです。1番線には、すでに木次線の宍道行きが停まっていました。次にこれに乗って宍道へ向かいます。

やがて、2番線に三次からの芸備線が到着しました。これで1〜3番線すべてに列車が揃いました。車両はすべてキハ120形の単行ですが、1番線木次線宍道行きが木次の車両、2番線芸備線三次行きが広島の車両、3番線芸備線新見行きが岡山の車両と、塗色はすべて異なっていました。

14:34に3番線の新見行きが発車していきます。次に2番線から14:38に三次行きが発車していきます。自分が乗る木次行きは、14:44の定刻に発車しました。

備後落合駅を発車すると上り坂が続きます。次の油木駅と三井野原駅の間で、広島・島根県境を越えます。島根県最初の駅、三井野原はJR西日本で最高所にある駅だそうです。三井野原駅の標高が726mで、次の出雲坂根駅は標高564mです。標高差162mを下るのですから、道路の線路も普通の敷き方では下れません。

国道314号線は7つの橋と2重ループでこの標高差をクリアしています。左側の車窓に、その通称奥出雲おろちループが見えてきました。鉄道は途中2カ所の折り返しがある三段式スイッチバックでこの標高差をクリアします。通過線がない本線がスイッチバックになっているJR線は、ここと九州の豊肥本線、肥薩線にしかありません。

下る形になるので、今走っているのが3段目で折り返すのが2段目。さらに折り返すのが1段目となるのでしょう。その3段目から2段目への折り返し地点に着きました。ポイント部分には、スノーシェイドが設置されていました。運転士さんが運転席を交換して反対側に座ります。2段目へのポイントが開き、信号が黄色に変わって発車となりました。

2段目と1段目の折り返し地点にあるのが、出雲坂根駅です。右カーブの先に、その出雲坂根駅が見えてきました。そして、出雲坂根駅に到着です。過走対策なのか、ホームの先にも少し線路が伸びていました。

出雲坂根駅では少々停車時間があります。乗客のほとんどが降りて、1番線にある「延命の水」に行きます。縁起物ですから、自分も並んで1口飲んできました。

下ってきた線路の方を見ると、いかに2段目の勾配が急だったかがわかりました。左側に伸びる1段目の線路も下り勾配にはなっているようですが、2段目に比べれば遙かに緩くなっているようでした。

出雲坂根駅を、定刻の15:29に発車します。2つ先の出雲横田駅では12分の停車です。立派な駅舎を見に行きました。ここは雲州そろばんの産地で、駅の隣には「雲州そろばん伝統産業会館」があり、そろばん少年だった自分は以前の訪問で立ち寄ったことがあります。

対向列車が遅れているようで、時間になっても発車しません。一番前でカメラを構えていたら、やってきたのはキハ120の2両編成でした。しかも前の1両はステンレスではなく鋼製車で朱色一色に塗られていました。

木次でも定時で11分の停車時間があったので、木次からは定時運行に戻りました。それもつかの間、加茂中で対向列車が遅れ、結局終点の宍道には3分遅れでの到着となりました。それでも乗り継ぐ山陰本線の上り列車までは2分あります。急いで1番線へ向かいました。

40 142D 宍道(17:40)17:46→(18:46)18:52米子

| キハ 47 3018 |

キハ 47 31 |

[米トウ]

1番線に着くと、山陰本線上りは現在7分遅れで運転中という放送が入りました。しばらくしてやってきたのは、朱色のキハ47形の2両編成です。宍道駅を6分ほど遅れて発車しました。車内の乗客はけっこう多かったです。これなら宍道湖が見える側のドア付近に立っていた方がよさそうです。

松江での下車が多く、宍道湖とは反対側の窓側に座れました。ただ、松江からの乗車も多く、たちまち満席になって米子を目指します。結局6分遅れのまま、18:52に米子に到着となりました。

定時運転で3分接続の境港線に乗ろうと思っていました。比較的本数の多い境港線だし、間に合わないかなと思っていたのですが「18:50の境港線は、この列車の到着を待っての発車です。ご利用のお客様、前方0番線で待っておりますので、少々お急ぎください」と放送が入ります。ゆっくり写真をとる時間はないですが、予定通りの列車に乗ることにしました。

41 142D 米子(18:49)18:54→(19:34)19:41境港

| キハ 126 −1001 |

キハ 126 −1 |

[米トウ]

境港線は、山陰のローカル線にしては運転本数が多く、この列車に乗れなくても約40分後に次の列車があるのです。もう真っ暗で外の景色は楽しめないのに、頑張って乗り換えたのは、この列車が境港線では少数派のキハ126形を使った列車だからでした。

今回の旅ではまだ乗っていない形式ですし、JR西日本の山陰地区でしか乗ることのできない車両ですから。残念ながら車内は満席だったので、一番前から境港線の夜景を眺めながら乗っていきました。

米子駅を出たときは5分遅れだったのですが、途中駅での交換などでさらに遅れが増し、終点の境港駅到着は定刻7分遅れの19:41になっていました。

境港線の駅は、ゲゲゲの鬼太郎に登場する妖怪にちの名前を愛称としてつけられています。ちなみに、境港駅は「鬼太郎駅」でした。

ここも行き止まり式の終着駅です。ホームの前の方の通路を通って、待合室へと向かいます。終着駅らしく、階段などない通路を歩いて駅舎へ行くことができました。

反対側に回って、1番線に停まる乗車列車を車止めとともに撮ります。線路の先が駅舎だからか、衝撃吸収装置のついた、大型の車止めが設置されていました。これで、境港駅が本当に終着駅らしく撮れました。