徒歩 秋田港→土崎駅(約1.8km)

まもなく秋田港に入港です。目の前にポートタワー・セリオンが見えてきました。その手前がターミナルビルで、タラップが設置されているのが見えます。

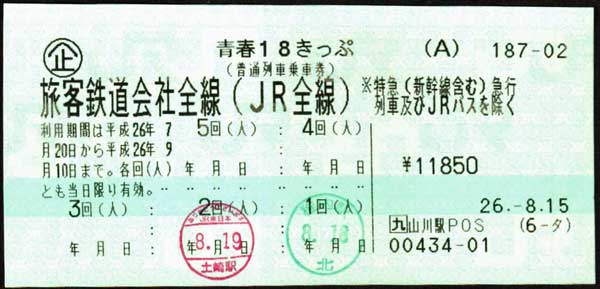

このフェリーは敦賀行きですが、夜行区間が秋田までですから、秋田港で降りる人はそこそこ多いようでした。ターミナル前からJR秋田行きのバスが出ているのですが、この「青春18きっぷ6社の旅」で、秋田駅の改札印は最初のJR西日本券編で押してもらっています。地図で調べると秋田港からJR土崎駅までは約1.8kmですから30分あれば歩けるでしょう。

歩いている途中にJR貨物の秋田港駅がありました。看板には「秋田臨海鉄道、日本貨物鉄道(株)秋田港駅」とありますから、2社の共用駅なのでしょう。道路から見える範囲に、何両かのディーゼル機関車がいました。国鉄DD13タイプやもっと小型の車両もいます。どちらも秋田臨海鉄道の機関車でしょうか。

写真を撮りながらなので、歩いて40分ほどかかって土崎駅に到着しました。

8 1126D 土崎8:55→9:04秋田

| キハ 48 537 |

キハ 40 541 |

キハ 40 2088 |

キハ 40 2018 |

[秋アキ]

土崎駅に到着しました。もちろん、有人駅だということは調査済みです。待合室にはそば屋さんが営業していて、駅の外から食べに来ている人もいました。改札で2回目にスタンプを入れてもらいます。「ありがとうございます JR東日本 8.19 土崎駅」という赤いスタンプが押されました。

ホームから側線を見ると、北斗星カラー通称星ガマのEF81が停まっていました。定期の旅客列車はないはずだし、パンタグラフも下ろしています。検査か何かで来ているのでしょうか。

1番線に8:52の男鹿線男鹿行きが到着しました。キハ40が2両にキハ48が2両、全部で4両編成というディーゼル列車にしては長い編成でした。

乗車する列車は8:55の秋田行きです。先ほどの男鹿行きが発車して3分後なのですが、その間に天気が一変します。突然真っ暗になって大粒の雨が降ってきました。ホームで待っていたお客さんが、一斉に待合室に走ってきました。

そんな土砂降りの中、男鹿線からの秋田行き普通列車がやってきました。先頭がキハ48でその後ろにキハ40が3両連結された4両編成です。車内は混んでいましたが、秋田までひと駅ですから立っていきます。

秋田に到着したところで、車内観察がてら写真を撮ります。前から2両目のキハ40 541は車内がロングシートに改造された車両でした。各車両には男鹿線のマスコットステッカーが貼られていました。また、サボには「男鹿なまはげライン」の愛称とイラストが入っていました。

9 536M 秋田9:49→11:37酒田

| クハ 700 −104 |

クモハ 701 −104 |

[秋アキ]

秋田からは、羽越本線を行きます。久しぶりに秋田〜新津の全線に乗ってみようと思います。最初は701系電車の2両編成でした。9:20頃には入線してドアを開けてくれました。2両編成ですがワンマン運転ではありませんでした。

それほど混まなかったので、ロングシートの向かいの窓から景色を楽しむことができました。下浜辺りの海岸や、秋田・山形県境付近の海の様子がよく見えました。

定刻に酒田に到着です。遠くの側線に、首都圏で活躍していた211系電車が留置されていました。直流電車が走れる区間ではないので、たぶん廃車か改造待ちで留置されいるのでしょう。

酒田駅での乗り継ぎ時間は1時間13分あります。ここで昼食にしようと改札を出ます。新幹線の車内誌にあった酒田名物の「麦きり」を食べようと思ったのですが、駅内の観光案内所にきいても「遠いです」とのこと。駅は市街地から離れているのです。

駅弁はない、そばスタンドもない。売店はあるものの土産物はあっても食事はできない。とりあえず何か食べ物屋はないかと歩きます。駅前に1軒だけあったラーメン屋で昼食にしました。ガラスの外からネコさんが店内をのぞき見していました。

10 826D 酒田12:50→15:03村上

| キハ 40 586 |

キハ 47 519 |

[新ニツ]

酒田から村上までは2時間以上の乗車です。さすがにこの区間は座っていきたいです。12:20頃駅に戻って、改札の社員さんに「村上行きは何分くらいから入れますか」とたずねると、どうぞといって改札を通してくれました。

乗車ホームへ着くとほぼ同時に村上行きが入線してきました。羽越本線は全線電化されていますが、村上駅のすぐ北に交直流の切り替え区間があるため、酒田〜村上間の普通列車はすべてディーゼルカーで運転されています。やってきたのは2両編成で、前の車両は新しい夕陽塗色のキハ40でロングシートでした。後ろは新潟色のキハ47でセミクロスシート。これは後ろでしょうと、キハ47の海が見える側のボックス席を確保します。

その後、ホームに出て写真を撮ります。側線にはE120形の2両編成も見えます。国鉄形ディーゼルカーだけでなく、E120も酒田〜村上間を走っているのでしょう。

南下するにつれて、天気はだんだんよくなってきました。羽前水沢駅では、水澤化学工業水沢工場専用線の青い入れ替え機が見えました。私有の入れ替え機も最近は減ってきて、なかなか見る気かが減っています。

山形・新潟県境を越えて最初の停車駅が府屋です。完全に晴れてきました。車窓には粟島がきれいに見えました。まもなく終点の村上です。交直切り替えのデッドセクションが見えるかな。隣の線路の架線に注目します。一瞬ですが、絶縁されたデッドセクションの架線を見ることができました。

11 940M 村上15:08→15:42新発田

| クモハ 115 −1024 |

モハ 114 −1034 |

サハ 115 −1006 |

クハ 115 −1024 |

[新ニイ]

村上駅での乗り継ぎ時間は、わずか5分ほどです。115系電車の4両編成でした。一番前まで行くと、空いているボックス席があり、そこに座っていきます。

それにしても窓ガラスの汚い車両でした。せっかく晴れてきたのに、車窓を楽しむことができませんでした。景色がすべて薄茶色のフィルターがかかったように見えてしまうのです。

この電車は新潟行きですが、途中の新発田で降ります。今日は羽越本線に全線乗ります。ほとんどの電車が向かう新発田〜新潟間は白新線で、羽越本線はここから新津に向かわなくてはなりませんから。

12 130D 新発田15:55→16:23新津

| キハ 112 −201 |

キハ 111 −201 |

[新ニツ]

同じホームの向かいに待っていた新津行きは、キハ110系の2両編成でした。車内はそれほど混んでいません。ゆっくりと沿線風景を眺めていきます。30分ほどの乗車で新津駅に到着しました。

新津で夕食を買っておこうと改札を出ます。駅弁販売があるのは「SLばんえつ物語号」の運転時のみで、普段は売店に駅弁がないのは確認済みです。駅前は「新津まつり」の袢纏を着た人で賑わっています。その向こうに押尾弁当部の建物が見えます。

行ってみると、営業時間は17:00までとあります。中に入って聞いて見ると「彩ちらし」ならできますとのこと。できあがるのを待って、夕食用に1つ買っていきました。

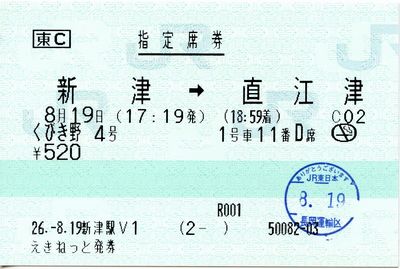

13 3374M 快速「くびき野4号」 新津17:19→18:59直江津

| 1号車 指定席 クモハ 481 −3020 |

2号車 指定席 モハ 484 −3056 |

3号車 自由席 モハ 485 −3056 |

4号車 自由席 モハ 484 −3040 |

5号車 自由席 モハ 485 −3040 |

6号車 自由席 クハ 481 −3350 |

[新ニイ]

新津駅の指定席券売機で、予約してあった指定席を実券にして改札を入ります。ここから直江津まで乗るのは、指定席付きの快速「くびき野4号」です。1時間40分乗り、夕食時間にもかかることから、指定席をとっておきました。

やってきたのは特急車両の485系電車です。昨年(2013年夏用)のJR東日本券で乗ったときとは車両が異なっていました。以前は特急「いなほ」等に使われていた485系3000番台がやってきたのです。LEDヘッドマークに「くびき野」や「快速」が用意されていないのか、消灯したままの運転でした。

特急並みの停車駅の快速「くびき野」ですが、唯一特急が停まらない駅に停車するのが宮内駅です。宮内駅を18:07に発車すると柏崎まで通過です。この間に、新津で買ってきた「彩ちらし」で夕食にします。

柏崎を出て、鯨波から青海川の先まで日本海が見えます。18:40を過ぎましたが、どんよりとした雲の間に真っ赤な夕焼け空が見えました。直江津駅に着いたときは、すっかり暗くなっていました。

14 直江津19:08→20:37黒部

| クハ 455 −702 |

モハ 412 −101 |

クモハ 413 −101 |

[金サワ]

直江津から米原までの北陸本線、今回の旅で全線を乗り通します。来年(2015年)3月、北陸新幹線が開業すると直江津〜金沢間は各県毎3つの第3セクター会社に移管されて、青春18きっぷでは乗れなくなってしまいます。自分にとって、全線通しで乗車するのは今回が最後になるでしょう。

できるなら景色の見える明るい時間に乗りたいのですが、今日中にJR西日本管内まで進んでおかなくてはなりません。翌日の出発を考えると早朝から出札業務を行っている駅近くに泊まることになります。糸魚川は前回の旅で使ってしまっているので、今日は黒部まで行くことにしました。明朝、黒部始発の金沢行きがありますから。

行き止まり式ホームの1番線に待っていた金沢行きは、白地に青い帯の新北陸色に塗られた元急行用の3両編成でした。先頭の1両が急行型そのもので、後ろの2両はボディを近郊型に新製した413系電車でした。弱冷房車になっているけれども、やはり急行型の先頭車に乗っていきましょう。

定刻に直江津を発車しました。夏休み中ということもあるのでしょう、高校生の姿もほとんどなく車内は空いていました。景色はまったく楽しめませんが、それでも楽しみはあります。梶屋敷と糸魚川の間にある、交直切り替えのデッドセクションです。JRの新型車両ではそんなことはありませんが、国鉄時代の旧型車両ではデッドセクション通過時は消灯するのです。

果たして、今まで点いていた室内灯が消え、非常灯1本だけが灯りました。デッドセクションを通過して電流切り替えが終わると、再び車内は明るくなりました。

入善に着くと突然の雷雨です。稲妻が夜空を明るく走ります。強い雨が車体に当たる音がします。すると日よけの後ろから雨漏りが始まりました。いくら古い車両でも、まさか雨漏りをするとは思ってもいませんでしたから。