1 535S あおば通5:39→5:40仙台

| クハ 205 −3111 |

モハ 205 −3111 |

モハ 204 −3111 |

クハ 204 −3111 |

[仙セン]※左側が進行方向、薄赤色が乗車車両(以下同じ)

今回のスタート駅、ゴール駅とも仙山線の地下区間にある駅です。駅舎と呼べるのものは地下にあるので、さてどこを撮ろうかな。やっぱり地下への入口を撮るのがいいでしょう。

何カ所かある入口のうち、高速バスの広瀬通一番町バス停からいちばん近かった入口で写真を撮って、地下の改札口に向かいました。

自動券売機で榴ヶ岡まで140円の乗車券を買って自動改札を入ります。乗車するのは5:39の普通高城町行きです。今日2番目の電車です。

待っていたのは205系の4両編成です。仙石線で使用するために、トイレの設置や耐雪機能を強化した3100番台の車両です。次の仙台駅は目と鼻の先です。乗車時間わずか1分で仙台駅に到着してしまいました。駅間距離もわずか500mしかありません。

2 570M 仙台6:03→7:27福島

| クハ 718 −33 |

クモハ 719 −33 |

クハ 718 −1 |

クモハ 719 −1 |

[仙セン]

今回、スタート地点をこんなに早い時刻に出発したのは、途中にネックとなる区間があるからです。その1つが福島〜米沢間です。福島8:06の次は12:51まで4時間45分も空くのです。そこで、8:06の電車に間に合うようにプランを組んだのです。

乗車するのは仙台6:03の東北本線上り初便です。1番電車だから当然回送でやってくるものと思ったら違い、下り仙台止まりの折り返しでした。2人掛けと4人掛けのクロスシートにドア脇のロングシートを組み合わせた、独特な座席配置の719系電車の4両編成でした。折り返し始発ですので、座席は自由に選べました。進行方向向きの2人掛けクロスシートに座っていきます。

岩沼を過ぎると、だんだん山の風景が広がってきます。東白石駅に停車すると、駅の隣を流れる白石川の遙か向こうに、雪をかぶった蔵王の山々がキレイに見えました。

3 431M 福島(8:06)8:11→(8:52)8:58米沢

| クモハ 719 −5007 |

クハ 718 −5007 |

[仙カタ]

福島から新庄までの奥羽本線は、大都市近郊区間でもちょっと特殊なルールです。福島駅と山形駅以外は、在来線も山形新幹線も同じ改札口とホームを使用します。乗車券に特急券を追加すれば、この区間でも「つばさ」を利用することは可能ですが、その場合は近郊区間のルールが適用されないということなのです。具体的には乗車経路通りの乗車券を購入しなければならないことと、片道101km以上ならば途中下車できるということです。短区間でも「つばさ」を利用すれば近郊区間適用外になるので、場合によっては途中下車等で有利になる場合があります。

今回は仙台近郊区間大回りですから、大回りを成立させるためには「つばさ」を利用せず、普通列車や快速列車のみでこの区間を移動しなくてはなりません。そのため、午前中唯一福島〜米沢間を走る8:06の米沢行きに乗るために、ここまでやってきたのです。

福島から新庄までは、在来線も新幹線と同じ軌間1435mmの標準軌です。その標準軌用のホームは、5番線と6番線の2つだけです。4・5番線ホームの北側に造られた短い行き止まり式ホームの6番線からの発車でした。そこには、標準軌用の719系5000番台に2両編成の電車が待っていました。

同じ線路を使う、上り山形新幹線「つばさ」が遅れたために、5分ほど遅れて福島駅を発車しました。車内は空席の方が多いくらいです。それくらい、この区間の普通電車の利用者は少ないのです。

区間運転もある庭坂駅を過ぎると、一気に上り坂に変わります。これから板谷峠を越えて福島県から山形県に入り、米沢盆地に下りていくのです。景色も早春から雪の残る山に変わっていきます。そんな中でスイッチバックのスノーシェイドが見えてきました。ここが板谷駅です。スイッチバック線は、事業用として使われているようです。

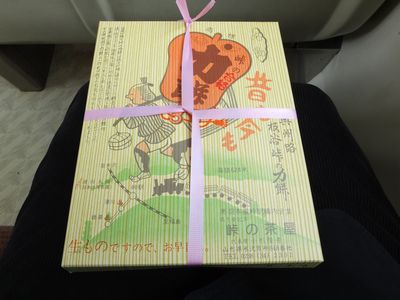

かつては、赤岩、板谷、峠、大沢とスイッチバック駅が4駅連続する区間でした。赤岩駅が福島県で、他の3駅は山形県です。峠駅に停車します。スノーシェイドの中にあるホームでは「チカラ、チカラ」と声が響きます。普通列車の到着時に「峠の力餅」の立売があるのです。あらかじめ千円札を用意しておいて、ドアが開くと同時に1折り買いました。

峠駅を過ぎると、線路は下り坂に変わり一気に米沢盆地へと下りていきます。かつてのスイッチバック駅の大沢駅は、板谷駅同様スイッチバックの引き込み線が事業用として残されているようです。福島から約45分で米沢駅に到着しました。

4 433M 米沢9:39→10:28山形

| クモハ 719 −5010 |

クハ 718 −5010 |

クモハ 719 −5011 |

クハ 718 −5011 |

[仙カタ]

米沢駅での乗り継ぎ時間は約40分です。もちろん、改札外に出られませんから、ホームで過ごします。米沢駅には、「牛肉どまん中」が代表作の新杵屋と「牛肉道場」が代表作の松川弁当店の2つの駅弁業者があります。

そしてホームにも2つの駅弁スタンドがあります。キャスター付きの移動式スタンドで、改札に近い方には交互で出店するようにしているそうです。今回の経路で、改札内で確実に弁当を買えるのは米沢駅しかないことは経験からわかっていたので、今日はちゃんと予約してあるのです。

今日は新杵屋の「栄太郎」を予約しておきました。よい材料が入ったときだけ数量限定で造るという駅弁です。なんたって社長の名前をつけた駅弁ですから、中途半端な材料では造らないそうなので、東京等で行われる駅弁大会でも見かけることはまずありません。米沢まで来ないと買えない弁当なのです。1番線ホームには、駅弁スタンドのほか、米沢牛のモニュメントもありました。

米沢駅3番線には、次に乗る山形行きがすでに停まっていました。ドア脇のボタンを押すとドアも開き、乗り込んでもよいようです。編成は4両と長くなりましたが、まだ発車時間まであるからか、車内はガラガラでした。

時間があるので、米坂線のホームへ行ってみます。ホームには列車はいませんでしたが、側線にキハ110系とキハE120系の2編成が停まっていました。

定刻に米沢駅を発車しました。無事に駅弁も買えて昼食は確保できました。それならと、小腹が空いたので「峠の力餅」の包みを開けてつまみましょう。ひと口で放り込むには少し大きい、餡入りの餅が並んでいます。餡はこしあん、お餅もほどよく柔らかくて、やっぱり饅頭でなくて餅はいいよなと感じるおいしさなのです。山形県側からの蔵王の山々を見ながら、山形駅に到着しました。

5 1431M 山形11:30→12:52新庄

| クモハ 701 −5505 |

クハ 700 −5505 |

[仙カタ]

山形駅では、次の電車まで約1時間の待ち合わせ。在来線改札内には、売店等はなくホームでやってくる列車を見たりして待つしかないのです。

1・2番線ホームは山形新幹線専用ホームで、入口には新幹線のりばの改札があります。新幹線ホームになら売店はあるのですけれども。今回は、在来線しか使えない仙台近郊区間大回りですからね。

その2番線に「つばさ」がやってきました。E3系になっても、400系時代と同様シルバーやグレーを基調とした塗色は、他の白を基調とした新幹線とは違っていて、個人的には好きな塗色です。

また在来線ホームには、比較的頻繁に左沢線のキハ101形がやってきます。17mのロングシート車で、この左沢線でしか活躍していない形式です。そんな車両を眺めながら、乗り継ぎ時間を過ごしました。

やがて、新庄方面から3番線にやってきた電車が、行き先を新庄に変えました。これが乗車する電車になるようです。701系というロングシート電車です。山形〜新庄間は、この形式がほとんどで、先ほど乗った719系で運用される電車はわずかです。

2両編成なので、山形発車時点では立ち客もでる混雑具合でしたが、天童での下車が多く、一気に空席が増えました。新庄が近づくと空席の方が多いくらいです。

終点新庄の1つ手前、舟形駅を発車すると一番前へ行って線路を眺めます。やがて右側から陸羽東線の線路が寄り添ってきました。その陸羽東線にだけホームがあり、それが南新庄駅でした。

複線のように見えますが、走っている左側は架線のある標準軌で、右側は非電化の狭軌です。そして、新庄駅手前で、その標準軌と狭軌がからみあいながらホームへの線路と測線とに分かれて行くのでした。

6 728D 新庄12:57→(13:59)14:11鳴子温泉

| キハ 112 −221 |

キハ 111 −221 |

[仙ココ]

新庄駅での乗り継ぎ時間は5分。同じホームの前の方からの発車です。ここからしばらくは非電化区間なので、ディーゼルカーにお世話になります。待っていたのは片運転台のキハ112+111の2両編成でした。2人掛けボックス席に空ボックスはありませんでしたが、4人掛けにはありました。この先、それほど乗ってくる人もいないでしょうから、こちらに座っていきましょう。

発車してしばらくして、米沢駅で買ってきた「栄太郎」で遅めの昼食にします。途中で力餅を少し食べたので、それほど空腹ではないですけど。包みを開けると、第一印象はキレイなお弁当です。牛肉の厚みもけっこうあり、とても満足できる弁当でした。

最上駅に到着しました。交換列車待ちでしばらく停車するとのことで、ホームに出て写真を撮ります。青空に白い車体がよく映えます。発車時刻が近づいたので、車内に戻ると放送が入ります。対向列車が強風による遅れのため、もうしばらく停車するというのです。最上駅は穏やかな晴天なのに、この先は荒れ模様なのでしょうか。

ところが、しばらくすると青空が暗くなり雪雲が広がってきました。あっというまに雪がちらついてきたのです。あまりの変化にびっくりしてしまいました。そんな雪景色の中を、モスグリーンの標準色のキハ110系2両編成がやってきました。結局、定刻16分遅れの13:48に最上駅を発車しました。

山形・宮城県境が近づくに従って、窓の外の雪が上ではなく横から降ってくるようになりました。やはり風がかなり吹いているようです。山形県最後の駅が堺田駅です。ここが日本海と太平洋の分水嶺だという標識が窓の外に建っていました。

宮城県に入って下り坂になります。鳴子温泉が近づくにつれて、雪の量も減ってきました。最上駅での遅れはそれほど回復することはなく、鳴子温泉到着は定刻12分遅れの14:11となりました。